効果的な業務の棚卸しとは?|5つの手法と実践ステップを解説

2025.05.01

企業の競争力強化が求められる一方で、人手不足も深刻化している現在、業務の効率化は避けては通れない課題となっています。その第一歩となるのが業務の棚卸しです。しかし、「何から始めれば良いのか」「どのように進めれば効果的なのか」という声をよく耳にします。本コラムでは、業務の棚卸しの基本から実践的な手法、規模別のアプローチまで解説します。成功のためのポイントを押さえ、確実な成果につなげましょう。

業務の棚卸しとは

業務の棚卸しとは、組織内で行われている仕事を洗い出すことで無意識に続けてきた業務プロセスを改めて見直し、一つひとつの仕事が本当に必要か、より効率的なやり方がないか見直す作業です。既存の業務プロセスを見直し、効率化や価値向上を図ることを目的としています。 業務の棚卸しは、今まで気が付かずに重複していた作業や不要な業務を浮き彫りにすることで、具体的な業務改善に直結し、組織全体の生産性向上させます。

業務改善に関しては「業務改善アイデア15選!部門別の改善施策を具体的に紹介」もご覧ください。

なぜ業務の棚卸しが必要なのか

企業がサステナブルに成長するためには、継続的な業務効率化と生産性向上が欠かせません。そのためには、まず現状の業務プロセスを正確に把握し、改善の余地を見つけ出す必要があります。

DX推進においても業務の棚卸しが重要な役割を果たしているのは同様で、既存の業務プロセスを可視化し整理することは、効果的なデジタル化の基盤となるのです。

業務の棚卸しを行うための方法5選

業務の棚卸しを効果的に進めるための基本的な方法を紹介します。目的や組織の状況に応じて、適切な方法を選択することが重要です。

業務の一覧化

まず全ての業務を洗い出し、一覧表にまとめる方法です。部門や担当者ごとに、日常的に行っている業務を書き出し、業務名、実施頻度、所要時間、関連部署などの項目で整理します。基本的な方法ですが、業務の全体像把握のイメージがしやすい形です。

業務の一覧化は業務量調査の第一歩でもあり、組織全体の作業負荷バランスを可視化する重要な取り組みでもあります。

業務量調査に関して詳しくは「業務量調査とは?3つの方法と業務改善への活用ポイントを具体例付で解説」もご覧ください。

ヒアリング調査

管理職や現場担当者に対して、個別にヒアリングを行う方法です。業務の詳細な内容、課題、改善のアイデアなどを直接聞き取ることで、一覧化だけでは見えない業務の実態や問題点を把握することができます。

タイムスタディ

実際の業務の様子を一定期間観察し、作業時間や作業内容を記録する方法です。例えば、受注処理業務であれば、1件あたりの処理時間、作業の順序、使用するツールなどを詳細に記録します。客観的なデータに基づいた現状把握が可能です。

業務日報分析

日報やタスク管理ツールのログを分析する方法です。日々の業務記録から、実際の作業内容、所要時間、業務の繁閑などのデータを収集します。長期的な傾向や、季節変動なども把握できます。

アンケート調査

統一のフォーマットを使って、多数の社員から一斉に情報を収集する方法です。業務内容、作業時間、課題認識などを効率的に集められます。特に大規模な部門や、複数拠点がある場合に効果的です。

業務の棚卸し後の改善手法5選

収集したデータを分析し、業務改善につなげるための手法を紹介します。

業務フローの分析

業務のアウトラインを図式化し、重複や無駄を発見する手法です。誰が、いつ、どのような作業をしているのかを「見える化」することで、同じような作業の重複や、不必要な待ち時間、部門間の連携における問題点などが明確になります。

業務サイクルの分析(PDCA分析)

業務の「計画→実行→評価→改善」というサイクルで分析する手法です。例えば、月次報告書の作成プロセスを見直す際、現在の作成手順(Plan)を実践し(Do)、かかる時間や手間を確認(Check)した上で、より効率的な方法に改善(Action)していきます。

RPAやEUC適性評価

RPAやEUCなど、ツールの導入で自動化できる作業を見つけ出すための分析手法です。特に定型的な作業や、データ入力、ファイル操作などの業務がRPA(ロボットによる業務自動化)の対象となります。またExcelを使った業務プロセスなど、EUCによるシステム化が可能な作業を特定するのに役立ちます。

EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。

ムダの削減(3M分析)

「ムダ(不要な作業)」「ムラ(業務量の偏り)」「ムリ(過度な負担)」の3つの視点から業務を分析する手法です。例えば、複数人で同じチェックをしている(ムダ)、特定の担当者に業務が集中している(ムラ)、無理な締切設定による品質低下(ムリ)などの問題を発見できます。

重要度による分類(ABC分析)

業務にかかる時間やコストを「A(重要)」「B(普通)」「C(軽微)」の3段階で分類する手法です。この分析により、時間やコストをかけるべき重要業務と、簡略化や省略可能な業務を明確に区別できます。

業務の棚卸しの具体的な進め方

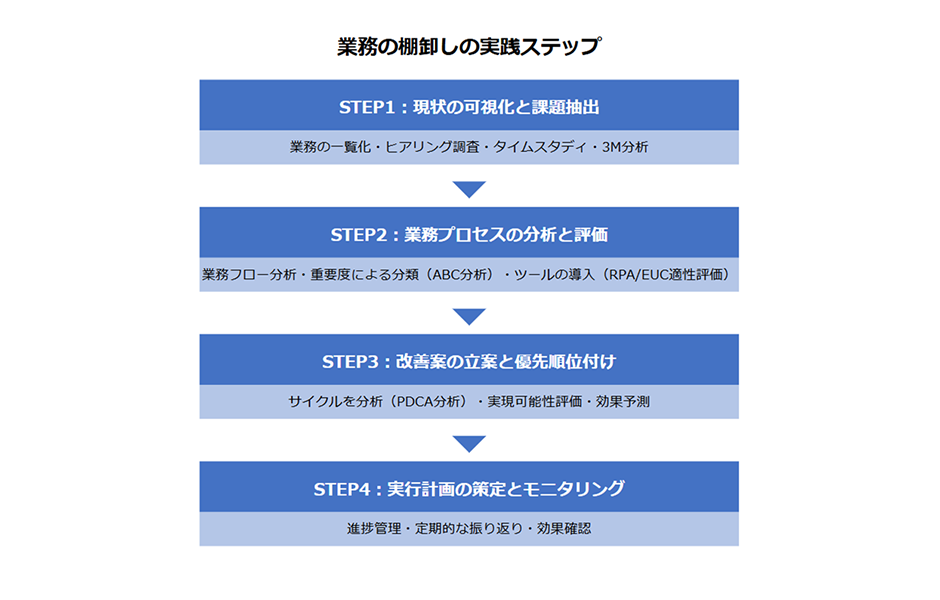

収集した情報を分析し、改善につなげるまでの実践的なステップを解説します。

STEP1:現状の可視化と課題抽出

業務の一覧化とヒアリング調査を組み合わせて実施します。必要に応じてタイムスタディも活用し、現状の業務フローを可視化します。3M分析とも親和性が高く、ムダ・ムラ・ムリの視点から課題を抽出できます。

STEP2:業務プロセスの分析と評価

業務フロー分析とABC分析を用いて、各業務の重要度と改善の必要性を評価します。また、RPA適性評価を行い、自動化可能な業務を特定します。

STEP3:改善策の立案と優先順位付け

STEP1とSTEP2の分析結果をもとに、具体的な改善策を検討します。PDCA分析の考え方を用いて、改善策の実現可能性や期待効果を評価し、優先順位をつけます。

STEP4:実行計画の策定とモニタリング

優先順位の高い施策から実行計画を立て、進捗を管理します。定期的に振り返り、改善効果を確認します。

業務の棚卸しから課題発見、分析、そして改善までのプロセスを効率的に進めるには、DBJデジタルの業務Analyzeを活用することで、データにもとづいた業務改善ができます。

業務Analyze:https://www.dbj-digital.jp/service/consulting/euc/analyze/

規模別おすすめの手法

組織の規模や特性に応じた、効果的なアプローチ方法を紹介します。以下は一例ですので、自社の状況に合わせてアレンジしてください。

部門レベル(20~50名規模)での進め方

中規模の部門における業務棚卸しでは、部門長のリーダーシップのもと、計画的な実施が重要です。まず部門長と主要メンバー2名程度でプロジェクトチームを組成し、目安として3~4ヶ月の実施期間を設定します。業務の一覧化とヒアリング調査を基本に、必要に応じてタイムスタディを組み合わせることで、効果的な現状把握が可能です。

小規模組織(50~100名未満)での実践方法

小規模組織では、経営者や管理職が現場の状況を直接把握しやすい特徴があります。そのため、業務の一覧化と簡単なヒアリングから始め、2ヶ月程度での実施を目指します。全員が課題意識を共有しやすい環境を活かし、改善案の検討も全員で行うことで、実効性の高い施策を導き出せます。

プロジェクト単位(10~20名規模)での取り組み方

新規プロジェクトの立ち上げや、特定の業務改善を目的とした小規模なチームでの実施では、明確な目標設定が重要です。1~2ヶ月程度の短期間で業務の一覧化とタイムスタディを実施し、具体的な改善策の検討まで行います。小規模だからこそ、スピーディーな実施が可能です。

大企業レベル(500名以上規模)での推進方法

大企業では、全社的な業務棚卸しを一度に行うのではなく、部門やプロセス単位で段階的に実施することが効果的です。専任のプロジェクトチームを設置し、6~12ヶ月といった長期計画で取り組みましょう。アンケート調査とヒアリングを組み合わせ、業務量の定量的把握と、現場の声を反映した質的分析の両面からアプローチします。部門間の業務連携にも注目し、全社最適化を目指しましょう。

自社に合った方法で業務の棚卸しを行い、効率的な業務プロセスを構築しよう

本コラムでは、業務の棚卸しの基本的な考え方から、データ収集の方法、分析手法、そして規模別の実践方法まで解説してきました。重要なのは、自社の状況に合わせて適切な手法を選択し、計画的に実施することです。まずは小規模な範囲から始め、段階的に拡大していくことをおすすめします。

業務の棚卸しを通じて、より効率的で価値の高い業務プロセスを構築することは、組織の競争力強化につながります。DBJデジタルでは、お客様の業種や規模に応じた最適な分析手法の選定から、実践的なサポートまでご提供しています。業務の棚卸しに関する具体的なご相談は、ぜひお問い合わせください。

リクルート

リクルート ダウンロード

ダウンロード