生産性向上で働き方改革が推進する|具体的なアプローチ方法や成功事例を解説

2025.07.12

働き方改革と生産性向上は、現代の日本企業にとって重視すべき経営課題です。一見すると相反するように思えますが、両者は密接に関連しており、その関係性を正しく理解することが達成への第一歩となります。本コラムでは、働き方改革と生産性向上の関係性を紐解き、具体的な実践方法や成功事例を通じて、企業が取り組むべき施策について解説します。

働き方改革と生産性向上の関係性を理解する

まずは、働き方改革、生産性向上とその関係について理解を深めましょう。

- ♦ 働き方改革とは

- ♦ 生産性向上とは

多様で柔軟な働き方の実現や長時間労働の是正などを通じて、社員の健康や働きがいを向上させる取り組み。

同じ投入量(労働時間など)でより多くの成果を生み出す、または同じ成果をより少ない投入量で達成すること。

両者の最大の違いは、働き方改革が「人」を中心に据えた取り組みであるのに対し、生産性向上は「成果」や「プロセス」を重視する点にあります。この二つは相互補完的な関係にあり、適切に設計された働き方改革は社員の創造性とモチベーションを高め、結果として生産性向上につながります。同時に、生産性向上の取り組みは無駄な業務を減らし、働き方改革の実現を支えます。

働き方改革が目指すゴールには生産性向上が必要

働き方改革の本質は、単に労働時間を削減することではなく、社員一人ひとりが最大限の能力を発揮できる環境を整えることです。真のゴールは、社員の働きがいと健康を確保しながら、組織としての創造性や革新性を高めることにあります。

一方で、単に労働時間を削減するだけで業務量が変わらないのであれば、一人あたりの負担が増すだけです。重要なのは、業務プロセスの見直しや無駄の排除、テクノロジーの活用といった生産性向上によって、「同じ時間でより多くの付加価値を生み出す」ことです。

生産性向上を実現させる3つの視点

生産性向上を実現するために重要となる3つの視点を解説します。

業務改革

業務改革とは、既存の業務プロセスを根本から見直し、再構築することです。最終的なゴールから逆算して業務プロセスを設計し、現場部門を巻き込みながら実態に即した改革を進めることが重要です。特に重要なのは、「なぜその業務が必要か」という本質的な問いかけから始め、真に付加価値を生み出す業務とそうでない業務を区別することです。業務改革の成功には、経営層のコミットメントと現場部門の積極的な参加の双方が不可欠です。

技術活用

技術活用とは、EUC(End User Computing)の活用から最新のテクノロジーまで、企業の状況に応じたデジタルツールを導入し、業務の効率化・自動化を実現する視点です。例えば、Excelの自動化といった身近なツールのEUC活用から始めて、コミュニケーションツールやクラウドサービス、RPA、AIなどを状況に応じて選定します。その活用により、人間にしかできない創造的な業務に集中できる環境を整えます。

組織・人材開発

組織・人材開発の視点は、生産性向上の主体である「人」に焦点を当てます。社員のスキルアップや意識改革を促進し、チーム編成や組織構造を業務に合わせて最適化することで、個人とチームの能力を最大化します。評価制度の見直しやリスキリングプログラムの実施も重要な取り組みです。

生産性向上のための具体的な実践方法

生産性向上を実現するための具体的な手法やツールについて解説します。

業務の可視化と課題分析手法

現状の業務フローと課題を正確に把握することが第一歩です。業務フロー図の作成や業務時間の測定を通じて実態を把握し、問題の根本原因を探ることが重要です。

具体的な進め方としては、まず全ての業務を洗い出す「業務の棚卸し」から始めます。「誰が」「何を」「どのくらいの頻度で」行っているかを可視化し、各業務の付加価値を評価します。顧客価値への貢献度と業務コストの観点から分類し、高コスト・低価値の業務から優先的に改善を検討します。

続いて「5Why分析」などを用いてボトルネックの根本原因を特定し、全体最適の視点から業務プロセスを再設計します。5Why分析は問題に対して「なぜそうなるのか」と5回程度繰り返し質問することで、表面的な現象から根本原因を掘り下げる分析手法です。例えば「なぜ月次レポートの作成に時間がかかるのか」という問いから始め、その答えにさらに「なぜ」を重ねることで本質的な課題が明らかになります。このような分析手法を用いることで、多くの企業で見落とされがちな問題点を特定できます。一例として、部門間の連携ポイントに注目し、データや情報の流れを可視化することは特に効果的です。

業務の棚卸しや業務課題に関して詳しくは以下もご覧ください。

「業務課題とは?可視化の方法から解決手順までを解説」もご覧ください。

EUCやRPAによる定型業務の自動化

定型的な業務プロセスはEUCやRPAで自動化することで、大幅な時間短縮と精度向上が可能です。データ入力や集計などの業務は特に自動化の効果が高く、専門知識がなくても使いやすいツールが増えています。

自動化を効果的に行うには、業務の選定が重要です。「定型的」「反復的」「ルールベース」な業務、特に人的ミスが発生しやすい作業や大量データ処理が必要な業務が最適です。いきなり全てを自動化するのではなく、Excelマクロなどの身近なツールから始め、段階的に発展させることが良いでしょう。

EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。

クラウドツールを活用した情報共有の効率化

クラウドベースのコラボレーションツールを活用することで、情報の一元管理やリアルタイムでの共同編集が可能になります。文書管理やプロジェクト管理をクラウド化することで、情報の検索や確認作業の時間を大幅に削減できます。

ここで重要となるのが、「情報共有」「コミュニケーション」「タスク管理」など目的別に最適なツールを選び、それらの連携を考慮した全体設計を行うことです。また、増加する情報を適切に構造化(フォルダ体系・タグ付けなど)し、検索性を確保することも重要です。さらに、導入時の教育とサポート体制を整えることで、組織への定着を図りましょう。

生産性向上による働き方改革の成功事例

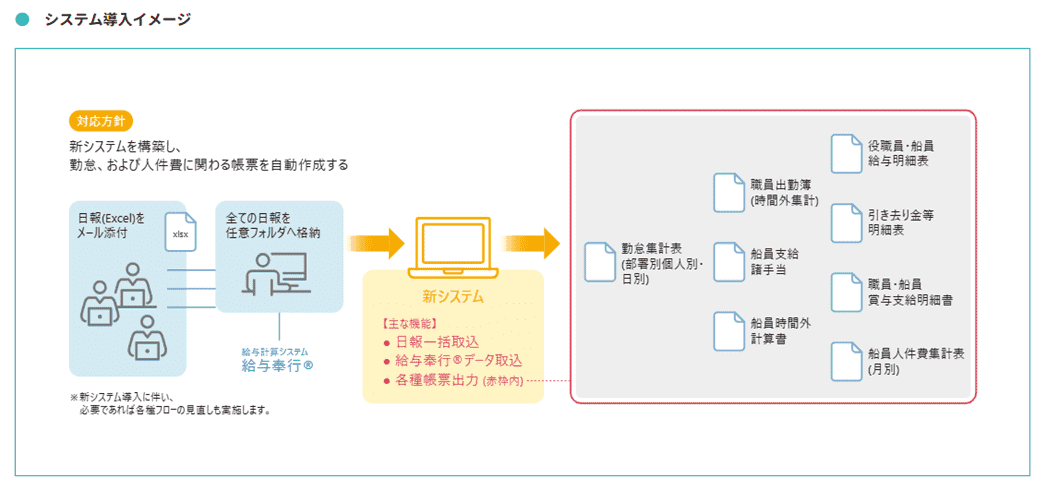

船舶の入出港サポートやLNG積載船の曳航等の曳船事業を行う、日本海曳船株式会社の事例を紹介します。

同社では船員特有の勤務体制に対応した勤怠管理が必要でありながら、ほぼExcelによる手作業で行われていたため、日報から予算作成まで膨大な時間を要し、データの一元管理ができていないことによる運用負荷の増大や手作業によるミスのリスクといった課題を抱えていました。

この課題解決のため、同社は業務プロセスの根本的な見直しから始めました。情報の一元化、作業の標準化、効率化を目標に、業務整理からスタート。特筆すべきは、システム開発の段階から現場部門が参加し、実際の作業を見ながら要望を着実に拾い上げるボトムアップ型のアプローチを採用したことです。これにより、現場の声を直接反映された実用性の高いシステムが完成しました。

2023年のシステムリリース後は、業務や体制変更に合わせて自律的なシステム運用・改修が行われるようになり、作業時間も大幅に短縮。生まれた時間を創造的な業務に充てられるようになりました。さらに、実際の効率化を目の当たりにした社員の業務改善への意識が飛躍的に高まり、収益管理システムの改善も実現。この事例から、現場に徹底して寄り添い、社員が主体的に参加する業務改革が、働き方改革と生産性向上の両立を可能にすることがわかります。

働き方改革と生産性向上は車の両輪、バランスある推進が成功の鍵

働き方改革と生産性向上の両立は、現代企業の成長戦略の要です。業務改革による無駄の排除、EUCやRPAなどの技術活用による自動化、そして組織・人材開発の3つの視点からバランスよく取り組むことが重要です。特に業務の可視化と適切な分析を行い、定型業務の自動化やテクノロジーの効果的活用を段階的に進めることで、より少ない時間でより多くの価値を生み出す環境を構築できます。

自社の課題に合わせた具体的なソリューションをご検討の方は、ぜひDBJデジタルにお問い合わせください。

リクルート

リクルート ダウンロード

ダウンロード